Scritto da Valentina Biondini, appassionata di letteratura

La rubrica “Who’s Next?” è dedicata questa volta a una singolare artista italiana che ha operato nel nostro paese tra gli anni ’60 e ’70 del ‘900, per poi cadere nell’oblio almeno fino ai primi anni 2000, quando alcuni studiosi ne hanno recuperato la memoria. Stiamo parlando di Ketty La Rocca, impegnata con il suo percorso ad attribuire all’arte il compito di definire il rapporto con la realtà e con la sua conoscenza. Uno sguardo femminile graffiante, intimo e personale il suo, ma capace anche di tramutarsi in universale.

Gaetana La Rocca – Ketty è il suo nome d’arte – nasce a La Spezia nel 1938 e, dopo il diploma magistrale, si trasferisce a Firenze dove per mantenersi svolge tra i più disparati lavori, come la radiologa e la maestra. All’inizio degli anni ’60, tramite l’amico Lelio Missoni (in arte Camillo), entra in contatto con il Gruppo 70 degli artisti-attivisti Miccini e Pignotti e inizia a fare arte, senza passare per la pittura. Il Gruppo 70 è un movimento che si occupa di Poesia Visiva nell’ambiente fiorentino – più appartato rispetto ai dinamici centri di Roma, Milano e Torino – il cui intento è quello di combattere i nuovi modelli della comunicazione e dei consumi con opere che ne sfruttino lo stesso linguaggio, fatto di scrittura e immagini. In questa prima fase, dunque, La Rocca crea collage con parole e fotografie prese da giornali e rotocalchi e le accosta con l’intenzione di ribaltarle semanticamente, in maniera tale da ribattere, con le stesse armi, al bombardamento di immagini e messaggi della civiltà di massa. I suoi esordi poetico-visivi all’interno del Gruppo 70 sono senza dubbio i più marcatamente ideologici di tutta la sua produzione artistica. I collage e le composizioni poetiche di questo periodo, infatti, esprimono una posizione femminista e polemica nei confronti degli stereotipi creati, diffusi e abusati dai media. Già alla fine degli anni ’60, però, l’artista si affranca dal Gruppo 70, abbandonando così gradualmente i canoni della Poesia Visiva.

Tra il 1967 e il 1969 intraprende un percorso meno eterodiretto e contestatario, volto all’analisi della comunicazione. Si mette, cioè, alla ricerca di una verità e di un’autenticità che trascendano l’ambiguità del linguaggio e grazie alle quali poter affermare la propria presenza nel mondo. In questa fase, ai collage si affiancano l’adozione di altre tecniche e l’esecuzione di performance incentrate sui temi del corpo e del gesto. Nell’Installazione con J (1970), ad esempio, La Rocca immette nello spazio quotidiano lettere in PVC nero, di grandi dimensioni, sulla falsariga delle insegne pubblicitarie, che però rimandano direttamente alla persona. J, infatti, sta per “je”, dunque “io”. La cifra che caratterizza queste opere è la loro equivocità semantica: le frasi, isolate dal contesto, si offrono come testi aperti e di conseguenza equivocabili. Il richiamo magrittiano, in particolare ai giochi di parole dell’artista belga, è marcatamente evidente. Ad ogni modo il suo obiettivo, alla stregua delle neoavanguardie internazionali, è quello di guardare al presente con occhio critico e, usando i mezzi più diffusi della società di massa (il cartellone pubblicitario, il linguaggio visivo/verbale della pubblicità, gli oggetti dell’arredo urbano etc.), creare immagini apparentemente comuni, ma cariche di un significato ironico e accusatorio.

Col tempo La Rocca avverte sempre più tangibile l’impossibilità della lingua di farsi tramite di una comunicazione reale e veritiera, e dimostra questa sua convinzione componendo testi non sense. Raggiunge il culmine in Dal momento in cui qualsiasi (1970), una composizione che raccoglie frammenti presi dal linguaggio della cronaca, della politica e della burocrazia. Il testo è formalmente ineccepibile, ma manca completamente di contenuto. Siamo all’inizio degli anni ’70 e la sfiducia nel linguaggio convenzionale la conduce verso l’esplorazione di territori non verbali. Sulla scia del pensiero di Lévi-Strauss, La Rocca inizia a rivalutare la gestualità, simbolo della corporeità repressa che si ribella alla supremazia del linguaggio verbale, ormai asservito al capitale e incapace di veicolare messaggi autentici. In questa fase usa principalmente la fotografia, anche se non mancano altre forme di sperimentazione, come i video. Nel 1972, ad esempio, realizza Appendice per una supplica, uno dei primi videotape in assoluto prodotti in Italia. Nel video, girato in bianco e nero e a camera fissa, l’artista si sofferma sul linguaggio gestuale delle mani che colloca in primo piano. Lo scopo è quello di riscoprire una modalità espressiva primigenia, capace di sostituire la parola. Sulla stessa linea si colloca il fotolibro In principio erat, pubblicato in due edizioni nel 1971 e nel 1975, in cui, sempre alla ricerca di forme di comunicazione autentiche, l’artista si concentra sul linguaggio dei gesti (protagonista anche del già citato Appendice per una supplica).

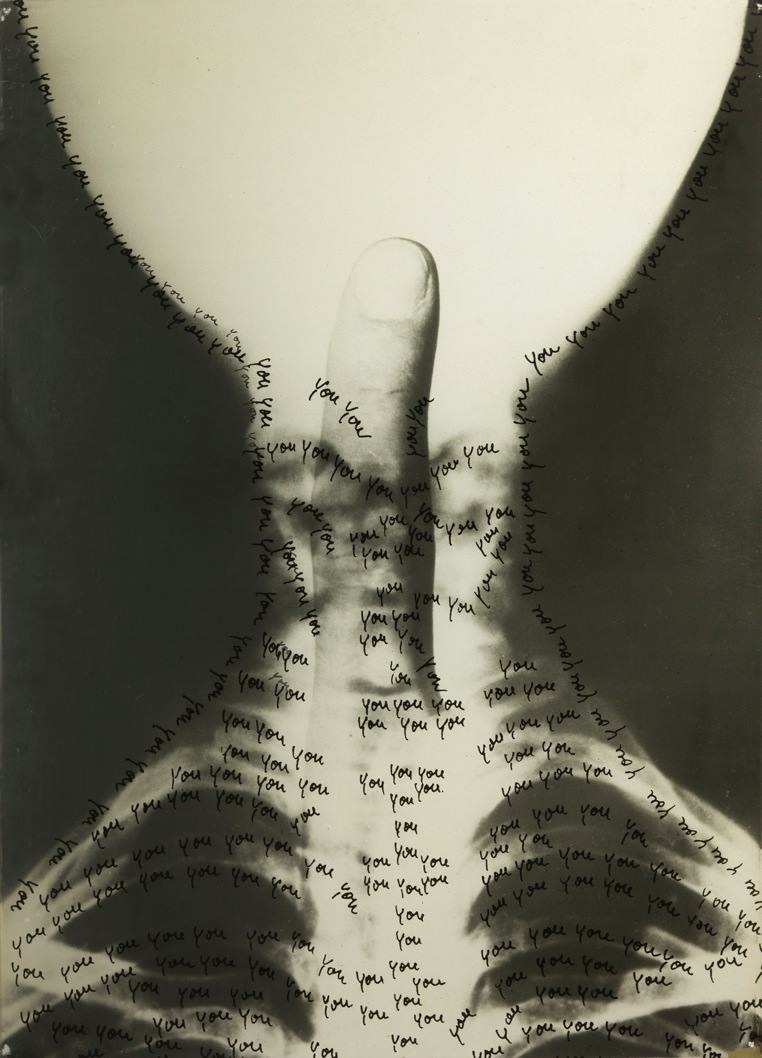

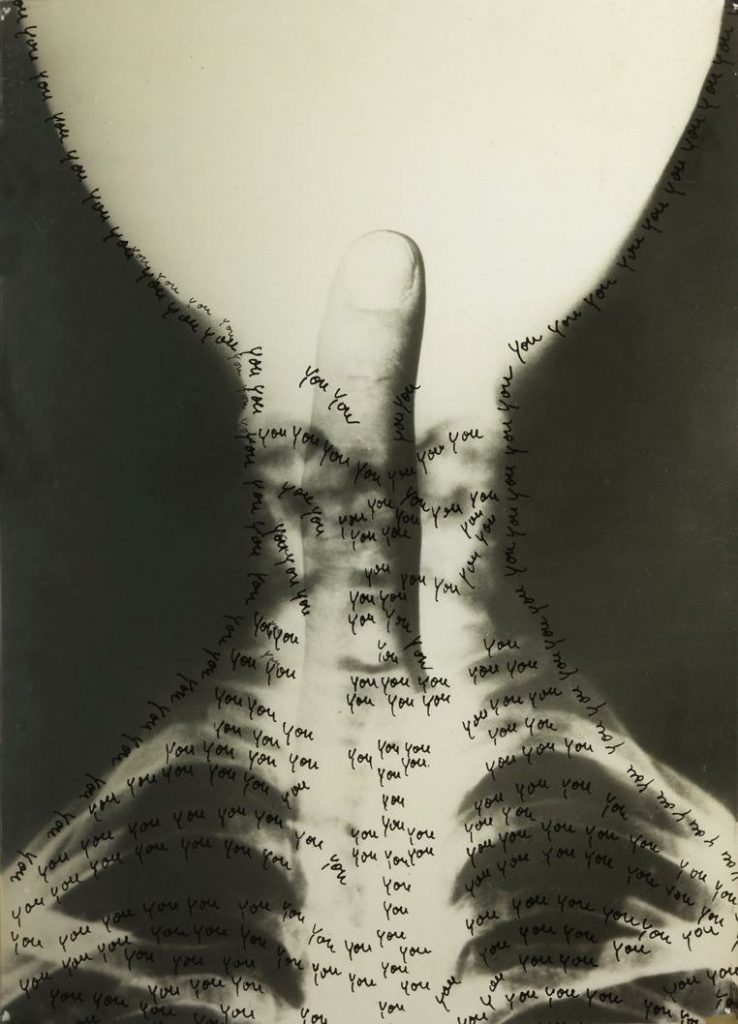

Nella serie intitolata Mani con discorso (1973) il confronto-scontro tra gesto e parola raggiunge l’apice, la parola si fa segno, mentre l’immagine diventa supporto per la calligrafia. La scrittura è inintelligibile, frammentaria e vi si legge soltanto, e ripetutamente, la parola you. L’insistenza su questa parola ha il senso di una preghiera o di una supplica e nasconde la necessità di un riconoscimento. La scrittura, infatti, diventa affermazione della propria identità minacciata dalla percezione dell’inesorabile transitorietà, urgenza di lasciare una traccia di sé, ma anche un tentativo di entrare in contatto con l’altro.

La fotografia invece è il punto di partenza per l’ultima fase della ricerca dell’artista, dove si collocano le Riduzioni e le Craniologie. Nelle Riduzioni, parole e immagini si elidono reciprocamente: i contorni dell’immagine fotografica sono gradualmente corrosi da una sequenza verticale o orizzontale e sono stravolte da testi non sense o più spesso dalla parola “you” ripetuta. La scrittura distrugge l’immagine e viceversa, in un processo dettato dalla grafia che valorizza la sfera individuale. Infine le Craniologie, probabilmente le sue serie più forti e più sentite perché create a partire da radiografie della sua testa – l’artista, infatti, scopre proprio in quegli anni di avere un tumore al cervello. Usa pertanto le radiografie del suo cranio (di qui, appunto, il nome di Craniologie) come supporto per la grafia oppure per sovrapporre altre immagini fotografiche che ritraggono mani o maschere africane, come negli antichi monumenti funebri. Se la radiografia rappresenta la metafora visiva della malattia, l’intervento artistico diventa il mezzo con cui l’angoscia si trasforma in espressione, in memento mori personale. Inoltre, tali opere, di un’intensità e di un’eloquenza drammaticamente tangibili, possono essere definite come la summa della sua ricerca sul corpo, sul gesto, sull’immagine e sulla parola.

Le fasi attraverso cui si snoda la sua, purtroppo breve, esperienza artistica – caratterizzate dalla contaminazione di codici diversi, di riferimenti alti e bassi, di mezzi espressivi differenti – hanno condotto La Rocca ad elaborare un suo linguaggio personale che ancora oggi, a tanti anni di distanza, si presenta autonomo e irriducibile. Oltre a ciò, uno dei suoi lasciti più preziosi è stato il suo modo di intendere l’arte come possibilità di comprendere la realtà e reagire a essa modificandola a sua volta, senza farsi catturare dalle ideologie, così in voga negli anni della sua attività.