a cura di Romina Ciulli e Carole Dazzi

Il lavoro artistico di Monica Carrera è caratterizzato da un linguaggio minimale per mezzo del quale vengono indagate tematiche legate all’essere umano, alle esperienze personali e all’ambiente in cui viviamo. Un’arte concettuale, anzi concettualmente empatica, intima e collettiva, ottenuta grazie all’uso di vari medium, ma in particolare attraverso la fotografia. Le sue immagini fotografiche, infatti, sono ibridate con altre forme espressive e, trasformandosi in installazioni o sculture, danno vita a delle vere e proprie opere narrative.

In questo modo i suoi scatti diventano il mezzo per raccontare l’individuo e la sua realtà, fatta di relazioni sociali, pubbliche e private. Molti i suoi progetti, fra i quali ricordiamo QIC – Finestra su Calvino (2023), Sott’acqua (2022), …E pur si muove! (Still Alive) (2021) o Per una geografia erratica delle nuvole (2019). Parliamo con l’artista delle sue opere.

Il tuo linguaggio artistico è caratterizzato da un approccio concettuale, minimale, quasi teoretico. Un modus operandi costruttivo, che parte dall’ideazione dell’opera per giungere alla concettualizzazione stessa dell’immagine. E questa ricerca estetica spazia dalla fotografia alla scultura, dall’installazione al video, passando dall’uso del collage a materiali delle più varie tipologie, come il legno o il lino. Puoi raccontarci come avviene questo processo creativo. E che cosa vuoi comunicare allo spettatore?

Effettivamente esso ha un forte legame col pensiero. È infatti caratterizzato da un tempo molto lento di elaborazione. Potrei dire che i mei lavori sono soluzioni visive a problemi che mi si pongono davanti tutti i giorni. Come se mi apparisse all’improvviso qualcosa che non gira nel mondo di fronte a me. Qualcosa di simile a un enigma. E l’opera è la traduzione in immagine non tanto di quell’enigma risolto, quanto di ciò che è emerso durante la sua analisi: la struttura del problema, un modo diverso di porlo, un modo differente di raccontarlo. E questo apre le porte a possibili soluzioni che, per ciascuno, sono le sue. Per questo motivo ho bisogno di essere eclettica nell’utilizzo delle tecniche e degli strumenti. Il mio linguaggio credo rimanga sempre lo stesso anche al variare dei media utilizzati. Come voi avete ben definito, si tratta di un vocabolario asciutto, ma molto preciso, debitore senza dubbio all’arte concettuale e minimale.

Per esempio, quando ho realizzato le serie “Per una geografia erratica delle nuvole (o del diritto nomadico degli esseri viventi)” e “Del confine” – entrambe del 2019 – mi stavo interrogando sul chiasso che viene fatto in merito alle migrazioni che interessano il Mediterraneo, sul diritto o meno di avere un confine, sul grado di permeabilità di questo da parte di chi possiede passaporti più o meno forti, sul fatto che l’uomo nasce nomade ed è sedentario solo da pochissimo tempo… Tutti questi pensieri mi frullavano in testa, e il risultato è un ciclo in cui fotografo elementi transitori e mutevoli (nuvole, acqua, un letto sfatto…) cucendovi addosso dei confini, con tutta la violenza che comporta nella nostra cultura, il bucare ripetutamente una stampa fotografica. In un’immagine di queste, il confine ricamato taglia a metà i corpi, pur di seguire il contorno della terra. Per tornare al focus della vostra domanda: osservo molto ciò che mi circonda, dal micro al macro, mi faccio domande ed emergono dentro di me dei problemi, delle aporie, delle contraddizioni. Le opere che produco sono il frutto del processo di analisi di queste questioni, che spesso hanno a che vedere con gli esseri umani, il loro stare nel mondo, il loro sguardo sul mondo, le relazioni, i rapporti di potere e coercizione/normalizzazione che una presunta maggioranza esercita su una presunta minoranza.

La fotografia rappresenta il medium privilegiato del tuo lavoro. Inoltre le immagini sono di solito combinate con la tecnica del collage o con quella di altri procedimenti. In questo modo ciò che vediamo si spinge al di là del semplice scatto effimero ma diventa, attraverso un’esplorazione costante del mezzo, un vero e proprio sguardo su ciò che ci circonda. Uno sguardo che si fa narrazione e, di conseguenza, riflessione personale e collettiva. Quanto la fotografia ha influenzato la tua arte?

Confermo, la fotografia è il mio medium privilegiato. Non sono una fotografa, ma sono profondamente intrigata dalla fotografia come processo. Amo i suoi esordi caratterizzati da tempi di posa infiniti e dall’uso dei fondali dipinti: i primi hanno ispirato “Istantanee (t →∞)”, i secondi hanno dato origine ai collage esotici di “Fa Ruggine”. Mi sono misurata con il suo utilizzo massivo come strumento di documentazione biografica in “Homage to Cindy Sherman (performed by my mother)”, dove ho esplorato la biografia e il metamorfismo di mia madre, facendo incursioni e razzie negli album in cui ha raccolto sue foto dagli anni ’60 ai giorni nostri. Un lasso di tempo in cui il modo di scattare, le pellicole usate e le modalità di stampa sono cambiate moltissimo. Così, mentre esploravo i cambiamenti metamorfici di mia madre, ne esploravo anche quelli della fotografia. Ho selezionato una serie di immagini e semplicemente le ho accostate come perle di una collana. Ho poi contemplato, nella seconda parte del lavoro, i buchi rimasti, le possibilità mancate all’interno di una vita.

Ho concluso il lavoro scattando foto agli album chiusi, quasi un requiem a oggetti che stanno sparendo e, tra pochi anni, non ci saranno più. Detto questo, non mi limito a riflettere solo sulle tecniche o sul suo sviluppo, ma ne esploro anche il potenziale narrativo interiore. Ho sempre percepito estremamente simile il modo in cui scatto a quello in cui si formano le immagini o si palesano i ricordi nella memoria. Per me lo scatto fotografico oscilla tra lo sguardo fugace e l’immagine mentale. Nel corso del tempo, forse anche in conseguenza alla sua progressiva smaterializzazione, ha perso il suo status di documento, di verità assoluta assumendo sempre più i toni di un’immagine effimera e arbitraria, che subito scompare o viene sommersa da altre. Per questo mi permetto di tagliarle, cucirle, accostarle, con la stessa leggerezza con cui la nostra mente – o il nostro inconscio – fa dei cut-up, degli accostamenti, delle commistioni.

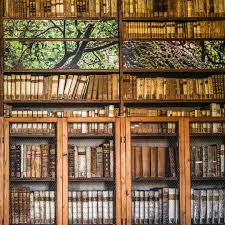

L’installazione QIC – Finestre su Calvino (2023) è un’installazione site-specific realizzata all’interno della Biblioteca Queriniana di Brescia. L’opera, che si inspira allo scrittore Italo Calvino e al suo romanzo Il barone rampante, è composta da una serie di fotografie inserite tra i libri, in modo da creare l’idea di un’apertura, di una sorta di finestra sul mondo reale e vegetale. Di nuovo, dunque, troviamo il concetto di sguardo che, in questo caso, sembra offrirci una visione narrativa particolare, diversa del personaggio stesso. Puoi parlarcene?

Il lavoro nasce dalla percezione quasi fisica che ho avuto pensando a Cosimo Piovasco di Rondò, sospeso tra quei rami – col corpo – e tra i libri che ha letto e che desiderava leggere – con la mente. L’unico modo per restituirci l’incedere selvatico del barone era restituire – distribuendolo nelle sale, ad altezze diverse, facendolo occhieggiare tra i libri – il campionario di sguardi quasi animali del barone, che non è più solo uomo, ma nemmeno solo animale. Acquisendo la sapienza di entrambi, è una creatura che supera la dicotomia natura-cultura per arrivare direttamente al cuore palpitante della vita e dell’esperienza. Ho catturato queste visioni vegetali muovendomi nella Liguria di Calvino, terra amatissima, tra i suoi boschi e la sua ruvidezza e li ho riportati nel cuore di Brescia che è casa. Cercavo un modo di conciliare due modi d’essere che corrispondevano in me anche a due geografie.

Al contrario in Sette sott’acqua (2022) è la parola a essere il fulcro della tua ricerca artistica. Si tratta di un’installazione realizzata con le immagini di sette cucchiaini ripresi dall’altro, sotto alle quali vediamo stampate in rilievo altrettante parole. L’opera, completata da un audio che riproduce delle frasi sovrapposte, analizza il rapporto tra la parola pensata, interiorizzata, e la parola comunicata, diffusa ed esteriorizzata. Puoi raccontarci com’è nato questo progetto? E in che modo credi che la percezione della parola influisca sul nostro vissuto?

Questo lavoro è lo sviluppo del precedente “Sette cucchiaini per la fine del mondo”. Dopo aver identificato sette parole (diverse tra loro per contenuto, area sensoriale, categoria grammaticale) che vorrei sopravvivessero alla fine del mondo, le ho fatte incidere su sette cucchiaini d’argento, pronte a fare il percorso inverso: invece di uscire dalla bocca dell’uomo, vi entrano e diventano mute, silenziose, interiori. Ma diventano anche nutrimento. “Sette sott’acqua” indaga cosa succede quando queste sono entrate, sono andate “sott’acqua”. Sott’acqua allude sia alla dimensione interiore, ma ci ricorda anche l’elemento in cui siamo muti anche noi, alla stregua dei pesci. Cosa succede quando siamo muti e le parole stanno dentro? Innanzitutto diventano bianche, assolute.

Poi acquisiscono rilievo e si distinguono dallo sfondo. Da quel loro rilievo iniziano a riverberare, a germinare. Si mescolano tra di loro e generano nuove frasi, nuovi inizi. A patto che siano scelte con cura in origine. L’audio che accompagna questa sorta di abbecedario muto, riproduce – letti dalla voce neutra e post-umana di un computer – questi nuovi inizi che gradualmente si sovrappongono fino a generare una sorta di rumore bianco. Tuttavia, la parola pronunciata all’infinito, perde di significato. È come se portassi al paradosso le due dimensioni estreme della parola: quella muta, interiore, per me sola, e quella aperta, destinata a diventare fiato per gli altri. Per rispondere alla seconda parte della domanda, io credo che spesso le parole ci informino, nel senso che determino la nostra forma e la forma del nostro agire. La realtà in cui crediamo di muoverci non è altro che il racconto più credibile che ci facciamo. Di conseguenza credo molto nel potere delle parole, sia di quelle che ci rivolgono, ma soprattutto di quelle che utilizziamo per raccontare a noi stessi ciò che ci accade.

La parola è al centro anche di un’altra installazione, Sette cucchiaini per la fine del mondo (2021), dove su ogni posata è incisa una parola che vorresti rimanesse a testimonianza dell’uomo dopo la fine del mondo. L’idea è che questi vocaboli, invece di essere suono, diventino al contrario il nutrimento esperienziale di un universo grammaticale e sensoriale collettivo. Puoi raccontarci com’è nata l’idea di questo progetto e di come hai scelto le sette parole da incidere?

L’opera nasce nell’ambito del progetto “L’ultimo appartamento” che ho realizzato con altri due artisti e una curatrice, in cui ci è stato chiesto di realizzare una mostra in un appartamento dismesso. Era il dicembre 2021 e, vedendo questo appartamento freddo e abbandonato, abbiamo immaginato di raccontarlo come se fosse l’ultimo rifugio prima dell’apocalisse. Le opere si mescolavano a oggetti veri e mobili con cui abbiamo ricreato il senso di una casa abbandonata da tempo, quasi un relitto trovato per caso. Creatori e archeologi al tempo stesso. In questa cornice i cucchiaini trovavano ancora più senso: stavano appoggiati in fila ordinata e luccicavano su un vecchio tavolo di legno messo in quella che era la cucina. Lì ho scattato la fotografia che trovate in “Sette sott’acqua”. L’idea delle parole che restano dopo esperienze traumatiche mi viene da un testo che ho molto amato dell’autore Georgy Gospodinov “Fisica della malinconia”, in cui un personaggio torna dalla guerra con, come unico bottino, sette parole in ungherese. Mi sono quindi chiesta quali fossero la sette parole che io porterei con me come bottino per un mondo nuovo, come eredità di quello che è stato. Non è stato facile sceglierle, e non hanno la pretesa di essere esaustive. Ho cercato parole che appartengano a categorie grammaticali diverse (nomi astratti, nomi concreti, nomi comuni, nomi propri, verbi, interiezioni, ecc.) e che afferiscano ad aree sensoriali differenti:

CANTO: sostantivo maschile che rimanda al suono, ma anche voce del verbo cantare, l’”io canto” di Omero che apre l’Iliade e i poemi epici in generale. STORMI: nome collettivo che ci spinge ad alzare gli occhi al cielo e a osservare un movimento che dura il battito di un istante. ULISSE: personaggio mitico, simbolo dell’uomo che ha fatto dell’errare il suo modo di apprendere, col duplice significato di imparare vagando e imparare sbagliando. PIEDI: nome concreto che ci riporta lo sguardo alla terra, al tempo del cammino, al movimento lento del vagare, alla ricerca. FAME: nome astratto che afferisce a un’area sensoriale a parte, il settimo senso, la sensazione bruciante che ci spinge a muoverci a partire da una mancanza. È ciò che caratterizza l’esperienza dell’uomo dalla sua comparsa sulla terra a oggi. Con il nome MARZO volevo alludere alla primavera senza essere letterale, ai suoi germogli, alla sua ciclicità, al suo eterno ritorno. In ultima, ADDIO, era doveroso: rimanda a un altrove, a un salutare con la speranza di ritrovarsi in un mondo altro – a Dio – forse la più grande invenzione dell’uomo, il reale contraltare di Ulisse.

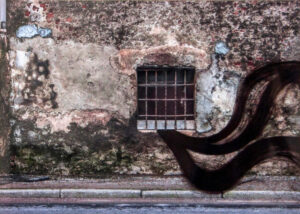

Le immagini fotografiche di …E pur si muove! (Still Alive) (2021) raccontano la storia di alcune abitazioni ormai deserte, quasi altere nella loro rigidità. Case che tuttavia sembrano animarsi, diventando l’oggetto/personaggio da cui fuoriescono chiome selvagge. Un contrasto dunque fra ciò che è inerte, inanimato, e ciò che invece sembra animato da una volontà propria, quasi incontrollabile. Perché hai scelto proprio i capelli per realizzare quest’opera?

Il lavoro è un Work in Progress il cui ritmo è dato dalla crescita delle mie chiome. Anche quest’anno, cresciuti i capelli, ho arricchito la serie di nuovi lavori. Esso ha avuto origine nel periodo del confinamento in casa a causa della pandemia. Il deserto che vedevo le poche volte che uscivo, mi ricordava il regno avvolto dai rovi dopo che la Bella Addormentata nel bosco era caduta in un sonno profondo della durata di cento anni, in seguito alla puntura con il fuso dell’arcolaio stregato. Il sonno si era esteso a tutti gli abitanti, e sembrava vivo solo il roveto che lentamente avvolgeva il borgo. Ricordo ancora con chiarezza il libro Disney che la raffigurava, uno dei primi della mia infanzia. Mi sono così figurata una pandemia lunghissima e tutti noi addormentati come morti in una Macondo dei giorni nostri: solo i capelli crescevano in questo immobilismo magico, solo a loro era concesso di uscire, sbordare, diventare selva. Nel mio immaginario le chiome sono fortemente legate al selvatico e, in quanto tale, rappresentano anche ciò che sfugge al nostro controllo e fuoriesce da noi, nostro malgrado: le energie, le emozioni e molto altro di invisibile agli occhi.

Parliamo di Pettine d’acqua dolce (2022) e Sciogliere nodi (2021), due opere che si possono definire in qualche modo correlate. Sono, infatti, due sculture, realizzate con il legno e altri materiali, che alludono al potere degli oggetti come medicina. Quanto la tradizione popolare influenza la tua ricerca artistica?

Moltissimo. Essa ha un linguaggio potentissimo, in tutto e per tutto simile a quello dell’arte contemporanea. Un linguaggio che dovrebbe parlare al nostro inconscio. A. Jodorowsky, l’inventore della psicomagia in un suo testo parla di arte ed è molto chiaro in questo: è arte ciò che ha potere germinativo, di dare vita. In questo rapporto potente con la vita, la tradizione popolare trova la sua reale chiave. Aggiungo anche che ho una vera e propria passione per l’arte primitiva, che ha molto in comune con la tradizione popolare: il rapporto con il sacro e la convinzione che le immagini possano influire sul mondo reale. In questo, oscillo tra i primitivi e Louise Bourgeois, con la sua celebre frase “Art is a guarantee of sanity”.

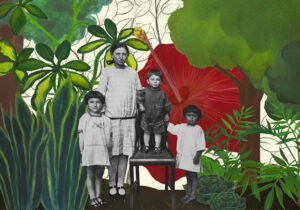

Nel tuo lavoro ci sono poi due opere in cui l’installazione e la fotografia assumono fortemente la funzione concettuale di narrazione, ovvero Fa ruggine 1 (Il desiderio non realizzato non perde d’intensità, fa ruggine) (2015) e Fa ruggine 2 (2015). La prima è composta da una struttura in ferro a forma di barca con all’interno un albero, mentre la seconda si avvale di fondali diversi per creare dei veri e propri collage. Tuttavia, in entrambi i casi, quello che ne deriva è una riflessione tra l’istinto umano di partire e quello di rimanere. Puoi parlarci di questi progetti?

Ho realizzato questi lavori nel 2015, anno in cui con il progetto di residenza per artisti Case Sparse ci siamo date come obiettivo l’indagine sul fiume, uno dei tre ambienti che caratterizzano il luogo (Malonno, Val Camonica). Lì passa l’Oglio, il fiume che, molti chilometri dopo, passa anche dal luogo in cui sono nata. L’acqua per me è sempre stata simbolo di movimento e di spostamento, ed è un tema che spesso torna nei miei lavori. Malonno e tutta la Val Camonica, come l’Italia intera, del resto, è stata interessata da potenti flussi migratori tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Lo storico locale mi diceva che su dieci figli ne partivano nove.

Forse perché in quel periodo stavo vivendo in prima persona il conflitto tra il desiderio di trasferirmi altrove e le questioni personali che mi impedivano di farlo, e mi sono immedesimata nell’uno che rimaneva a casa. Con il desiderio che arrugginisce, a immaginarsi gli atri in chissà quali mondi esotici. Ecco così il nascere di una barca-gabbia il cui albero maestro ha radici vive. Una sorta di monumento in minuscolo dedicato a chi resta, in cui coesistono cristallizzati l’istinto al viaggio e la paura di recidere le radici. I collage, invece, nascono dalla fascinazione per l’utilizzo dei fondali dipinti nella fotografia degli esordi. Come dicevo prima, immedesimata nell’uno che resta, immaginavo coloro che erano partiti vivere in mondi esageratamente esotici, dai tratti quasi psichedelici. Ho così dipinto io stessa dei fondali su cui collocare le fotografie, recuperate nell’archivio comunale, di chi era partito.

Nella serie fotografica Per una geografia erratica delle nuvole (o del diritto nomadico degli esseri viventi) (2019), e in quella intitolata Del confine (2019), viene analizzato invece il concetto, più o meno arbitrario, di confine, sia sociale che privato. Questa rappresentazione astratta viene identificata tuttavia sulla carta fotografica da dei ricami che appaiono labili, instabili. Quanto dunque questi limiti possono influenzare il nostro vissuto e le nostre relazioni umane?

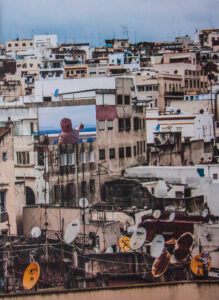

Sostanzialmente dipende da chi sei, ma soprattutto da dove sei nato e quanto ricco sei. Come dicevo in una delle risposte precedenti, i confini cambiano la loro permeabilità a seconda della forza del tuo passaporto, che in gran parte dipende dalla ricchezza del tuo paese. Se sei nato dalla parte sbagliata del mondo, permettetemi questa espressione un po’ grossolana, non è nemmeno così facile andartene. Questo tema l’ho toccato anche nella serie di collage “Le antenne di Tangeri guardano il mare” (2020) nata durante un soggiorno a Tangeri, sullo stretto di Gibilterra a trenta chilometri di mare dalla Spagna.

La sera il vento porta le voci di Tarifa, in lontananza se ne vedono le luci, ma gli abitanti sanno benissimo di potervi accedere esclusivamente con un visto giornaliero. La medina di Tangeri è stretta, arroccata e colpisce per la quantità enorme di antenne paraboliche che la avvolge, quasi un muro di orecchie che le fa da scudo ma al contempo riceve e capta le immagini del mondo occidentale. Per contro, ho visto molte persone sostare e guardare il mare: immagini statiche, forse di desideri sospesi, di ascolti, di sintonizzazioni altre. Ecco che il mare non è solo distanza da attraversare, ma anche distanza tra la realtà di un mondo e la sua rappresentazione fittizia. Di nuovo troviamo il desiderio di attraversare il confine – emblematica la situazione dei bambini di Tangeri che cercano di attraversare il confine aggrappandosi sotto ai camion – e l’impossibilità di farlo che coesistono nella stessa immagine.

Ci sono degli artisti che hanno influenzato il tuo lavoro o che continuano a ispirarlo?

Senza dubbio. Di alcuni ne sono consapevole, di altri probabilmente no. Per cui posso citarvi solo i primi, partendo dai grandi amori. Formalmente, ma non solo, credo di dovere molto a F. Gonzales Torre e Louise Bourgeois. Amo la genialità e le soluzioni formali di H. P. Feldmann. Sono debitrice a molta arte minimale e concettuale, nonché a molti fotografi e fotografe che, senza che io mi sia resa conto, hanno plasmato il mio sguardo (F. Woodmann, i fotografi della Bauhaus…). Tra i contemporanei ho letteralmente una passione per il mondo punk e tragico di J. Benassi, la grazia di S. Camporesi, l’ironia e la sintesi di W. Prieto. So già che ne ho dimenticati moltissimi.

Puoi parlarci dei tuoi progetti futuri?

Ultimamente sto riflettendo sul tempo e la capacità che ha la pietra di conservarlo, fermarlo, testimoniarlo. A questo proposito ho da poco terminato “A mano a mano”, un’installazione composta da sette saponette di marmo, con incisa su ciascuna una parola che rimanda a ciò di cui vorremmo lavarci le mani perché troppo doloroso, vergognoso, insostenibile. A volte anche solo per difendere un piccolo scampolo di felicità assediato dai drammi altrui. Tuttavia ciò che oggi desideriamo cancellare come sapone, col passare del tempo si fa marmo nella memoria e nella coscienza. È oggi il tempo in cui possiamo agire, sentire, guardare come testimoni, senza voltare la testa, sia davanti ai piccoli drammi individuali, sia di fronte alle tragedie collettive. Le sette saponette, una per ogni giorno della settimana – quasi a rinnovare quotidianamente il rito di una dimenticanza diversa – sono realizzate in marmi preziosi dai colori pastello e vogliono assomigliare in tutto e per tutto alle profumate saponette che ci portiamo a casa da un viaggio sulla Costa Azzurra o che acquistiamo al supermercato sotto casa. Ma hanno un peso importante e scritte indelebili. Laddove molto del nostro oggi circola scritto su schermi luminosi, la pietra resta una garanzia di eternità.