scritto da Valentina Biondini, appassionata di arte e letteratura

Vera Pagava (1907-1988), è stata la prima artista georgiana donna a essere conosciuta nel sistema dell’arte europeo. Un’artista a tutto tondo che, in cinquant’anni di attività, si è dedicata al disegno, alla decorazione e soprattutto alla pittura. Emigrata in Europa con la famiglia negli anni ’20, poco prima dell’annessione della Georgia nell’Unione Sovietica, si stabilisce dapprima in Germania e successivamente a Parigi dove rimane per il resto della sua vita, pur mantenendo un solido legame con la sua terra d’origine.

I suoi lavori, caratterizzati da motivi astratti, nature morte e paesaggi senza tempo, figure silenziose e atmosfere fiabesche, affascinano per la purezza della composizione, in cui le forme e i colori sono perfettamente bilanciati, mentre i suoi personaggi si muovono tra realtà e immaginazione, tra mitologia e racconti biblici, creando universi e narrazioni fantastiche.

Gli anni ‘30 sono un decennio di sperimentazione, tra murales e disegni per tessuti. Mentre a livello personale in questo periodo conosce Vano Enoukidzé, un altro artista georgiano in esilio, che si rivela essere la sua anima gemella. Durante la II Guerra Mondiale, e in particolare dopo l’invasione e l’occupazione tedesca della Francia, Pagava esplora temi biblici, come se stesse cercando di affrontare il difficile momento storico attraverso argomenti religiosi, forse gli unici in grado di evocare le proporzioni bibliche della tragedia in corso.

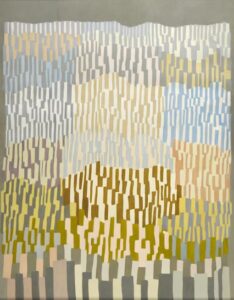

Proprio il ‘44 rappresenta l’anno di svolta per la pittrice perché la Galerie Jeanne Bucher espone alcune sue tele insieme a quelle di Dora Maar, compagna di Picasso, in una mostra di successo che le permette di affermarsi nell’ambiente parigino. I dipinti di questa fase ricordano il post-cubismo e gli artisti d’avanguardia, rielaborati in maniera personale, con schemi essenziali e una tavolozza scura e ristretta capace di esprimere la sua volontà di rimanere essenziale. Negli anni ’50 le sue opere sono presentate all’estero, a Pittsburgh, a Bruxelles, a Oslo, a Berlino, a Losanna e a New York City. Nel ‘58 crea un’opera murale monumentale per il padiglione della Città del Vaticano all’Esposizione Universale di Bruxelles, mentre nel ‘66 rappresenta la Francia alla 33ª Biennale di Venezia. I critici sono concordi nell’affermare che il suo lavoro sia progressivamente passato dal figurativo all’astratto tra gli anni ‘30 e gli anni ’60. In particolare, dal ‘60 non ha più bisogno della “stampella” della figurazione e dipinge prevalentemente forme geometriche con bordi arrotondati e irregolari.

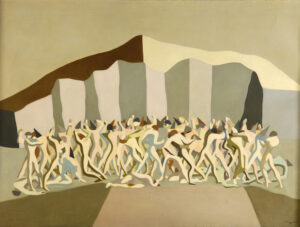

Nella fase conclusiva della sua carriera – l’artista scompare nell’88 a Montrouge, una cittadina vicino a Parigi – l’interiorità domina sul mondo esterno, l’astrattismo trionfa in una festa di colori e forme. I suoi ultimi lavori sono, infatti, caratterizzati da forme geometriche raffiguranti stelle, cieli e montagne: semplici “corpi celesti” che appaiono come le graziose manifestazioni di un cosmo intimo e spirituale. Non va dimenticato inoltre che le sue sperimentazioni attingono dalle avanguardie che la precedono e sono però anche d’ispirazione per quelle successive. Ad esempio le sagome delle sue scene di battaglia, come “La caduta degli angeli” (1953), ricordano le varie “danze” di Matisse e prefigurano anche gli arabeschi colorati piegati che Simon Hantaï avrebbe creato dieci anni dopo. Invece nella sua serie di città sperimenta rettangoli colorati ad incastro, e simili esplorazioni formali sono rintracciabili anche nelle opere simultaneiste di Robert Delaunay e nelle opere cubiste di Piet Mondrian degli anni ’10. Così le sue grandi tele, come la quasi monocromatica “Presenza” (1963), riecheggiano i monocromi atmosferici di Mark Rothko.

Il suo ricordo viene oggi portato avanti dall’Associazione culturale Vera Pagava e dalle retrospettive della Galerie Darial, da lei fondata insieme all’amica d’infanzia Tamara Tarassachvili. La sua eredità è una delle rare pratiche artistiche in cui la tradizione pittorica georgiana, rintracciabile soprattutto nelle prime opere, non solo si trasforma nel solco del modernismo, ma si pone anche come intersezione tra due mondi apparentemente così distanti. Se illusoriamente le chiedessimo di parlare di lei per la rubrica Who’s next…, ecco cosa ci direbbe…

Parigi è il luogo in cui vivo da molti anni ormai, ma non è la mia patria. Ovunque vada, un esule porterà sempre con sé il ricordo della propria patria e un’artista esule porterà sempre con sé anche l’arte del proprio paese natìo. Ecco perché la mia opera può ben essere definita come una fusione di riferimenti modernisti, ossia del mio tempo, e georgiani, ossia della mia storia personale. Ed è per questo che in tanti anni non ho mai voluto prendere la cittadinanza francese. Scelta che ho condiviso con la mia amica gallerista Tamara Tarassachvili colei che, negli anni ’70, ha fondato la Galerie Darial, con una mostra di miei dipinti. Il nome Darial non fu scelto a caso, si tratta di un passo che segna il confine tra Russia e Georgia, un simbolo di resistenza e indipendenza per il popolo georgiano.

I critici d’arte quando parlano della mia opera rilevano sempre il progressivo passaggio, nel corso del tempo, dal figurativo all’astrattismo. In effetti mi rendo conto che, benché sin dall’inizio io abbia sentito un richiamo verso l’astrazione, soltanto da un certo punto in poi ho avvertito forte dentro di me che “non riuscivo più a gestire la figurazione e che non avevo più bisogno di usarla come stampella”. E inoltre che “non sopportavo più la figurazione e non avevo più bisogno di usarla come strumento”. In altre parole capii che le forme astratte mi permettevano di esprimere al meglio la mia volontà di essere indipendente come artista perché mi liberavano da ogni vincolo espressivo.

Con il progredire della mia carriera, poi, i miei lavori sono stati descritti come spirituali, come il prodotto del mio mondo interiore. E devo ammettere che, sì, per me il rapporto tra arte e spiritualità è molto profondo. Direi infatti che “la pittura ci riflette, è uno specchio miracoloso in cui il mondo di fuori vede il nostro mondo interiore” e che “il talento è il mezzo di comunicazione tra noi e la vita, gli uomini, il paradiso e la terra”. In definitiva posso dire che lo scopo che ha guidato la mia ricerca artistica non è stato altro che “cercare l’assoluto traducendo la luce in colore” e spero davvero che ancora oggi la mia pittura rarefatta e luminosa, simile ad una giornata di nebbia invasa dal sole, abbia qualcosa da sussurrare a chi la osserva.

Grazie Vera.